重文見聞録3 小比賀家住宅

今回は高松市御厩町にある重要文化財、小比賀家住宅にお邪魔しましたのでその時のレポートをブログにしたいと思います。

●小比賀邸略歴

この小比賀邸、江戸時代の初期に建てられすでに400年以上の

歳月を経ており、耐震工事と白アリ被害のために2年前に

修復工事をしたそうです。

この小比賀家は甲斐武田氏の子孫にあたり、

戦国時代には讃岐国室山城主であり、

江戸時代には大庄屋などの役をつとめていたそうです。

●外観

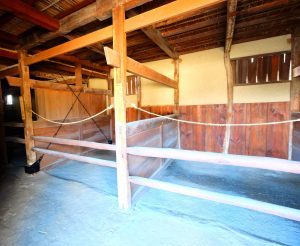

小比賀家住宅の外観で最も特長的なのは

長大な長屋門です。この長屋門は約30tの茅が使われていて

長さ36mもあり、重文指定の長屋門としては

日本最大級のものです。

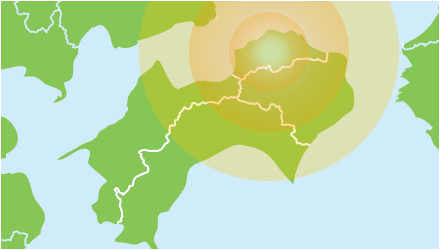

この長屋門は下の写真のように東半分の

内部は馬舎と牛舎になっていました。

長屋門をくぐると広い表庭を隔てて主屋が建っています。

四方の庇と棟上の煙出しが本瓦ぶきになっています。

●広庭

中に入ると広庭と言われる25坪の土間があります。

当時一般来訪者はこの土間部分から上にはあがれませんでした。

この広庭を見上げると約400年前の梁組みが今なお

そのままの姿で残っています。

●勘定場

広庭から一段上がった板敷の間は勘定場と言われる

ところで、大庄屋をしていた時に受付事務所として

使われていました。

●小玄関の間、大玄関の間

勘定場から一段高いところに畳敷の小玄関の間

があり、その隣に大玄関の間が続きます。

小玄関は小比賀家と同格の来訪者用に

大玄関は高貴な来訪者のためにのみもちいられた

部屋で大玄関は入口の作りも矢印のように

差別化されています。

大玄関奥には仏間と神の間あり、仏具類も昔のままだそうです。

仏間は4.5畳の独立した部屋で、他の部屋よりも

一段高くなっています。まるでお寺の内陣のようで

一般民家の仏壇としては大変珍しいようです。

●座敷 下の間

大玄関から入ってきた高貴な人をもてなす場でした。

1間間隔で立っている柱は栂でできているそうです。

当然当時のままではないですが、座敷の間の畳縁は

大紋で、他と区別されていました。

●座敷 上の間

藩主とその親族が来訪したときだけに使った

最もこの家で最も格式の高い部屋です。

藩主の場合は入口も大玄関ではなく庭園から

下の間を通って上がってくるようになっていました。

現在はこの部屋のみ壁は和紙にて仕上げられていました。

床の間の釘隠し。

床框は高級木材、黒柿であるようにみえる。

襖の引手は紅葉の形。

透かし欄間もセンスがいいと思いました。

●その他

各部屋には下の写真のような行灯があり、たぶん朱塗りの

遠州行灯であると思われます。

行灯の中。

居間には和ダンスや袴が置いてあり、貴重な柱時計も

吊るされていました。

この柱時計は県下最古の舶来柱時計で明治11年に購入しされた

米国イングラハム社製だそうです。

庭は入れませんでしたが御厩焼きの元祖彦四郎

の作である手洗い鉢がありました。

また庭園にはまるでツリーハウスのような亭があり、

茶室としてなど使われていました。

一本のモロダの木でできており、大変珍しいそうです。

小比賀家住宅は第3日曜日10:00~16:00しか一般に

公開されていませんので、ご注意くださいね。

0120-6969-33

内装リフォーム(クロス張り替え、クッションフロア張り替え、カーテン、ブラインド、ジュータン張り替え)

インテリアの相談、お気軽に→ 芸術的職人集団 R.Life -アールライフ-